海の祭レポート

場所:いしかわ百万石物語 江戸本店 開催日:2021年5月30日(日)11:00~15:30

毎年5月に行われる石川県能登町の「とも旗祭り」。800枚もの紙で作られた巨大な「とも旗」を掲げた舟が湾口を進む姿が特徴的なお祭りで、石川県の無形民俗文化財に指定されるなど、住民の方々の誇りともいえる存在です。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、二年連続で中止となってしまいました。今後祭りがどうなっていくのか不安が募る中、その「とも旗まつり」を未来へとつなげるために、8都道県から集まった9名の大学生が、地域の方々との対話を通じて、祭りの魅力を全国の人に届けるアイデアを考えるプログラム『Mission for 能登』の集大成となる『まつり』が5月30日に行われました。

日時: 2021年5月30日(日)11:00~15:30

場所: いしかわ百万石物語 江戸本店

東京都中央区銀座2丁目2−18 TH銀座ビル

参加者:学生側参加者10名(現地6名 オンライン4名)

事務局スタッフ9名(現地6名、オンライン3名)

ワークショップ現地参加者:16名(午前8名、午後8名)

※尚、イベントの様子はオンライン(YouTube Live)による配信も行った

午前の部:https://www.youtube.com/watch?v=APKRlOxWr14

午後の部:https://www.youtube.com/watch?v=G0aNBRAzONg

●ワークショップ午前の部(11:00-12:30)

●ワークショップ午後の部(13:00-14:30)

※午前午後ともに同じ内容

1. プロジェクト概要説明

2.Aチーム発表・・・とも旗の五文字熟語を考える

3.Cチーム発表 ・・・お囃子とボディパーカッション「祭リズム」

4.Bチーム発表・・・小木の人たちと話す「カタリバ」

イベントはまず始めに、本プロジェクト主催者であるマツリズム代表の大原から海の祭りに関する説明、そして「Mission for 能登」が始まった経緯や、これまで学生達がどんなことを行ってきたのかを説明をしました。その次に、事務局代表として、とも旗祭の担い手であり能登町役場職員である灰屋貴光さんから、「とも旗まつり」の歴史、現在の状況を説明していただいたほか、とも旗まつりが小木のアイデンティティであり、祭りがなかった喪失感から今回のワークショップがまつりとなったという背景について語っていただきました。

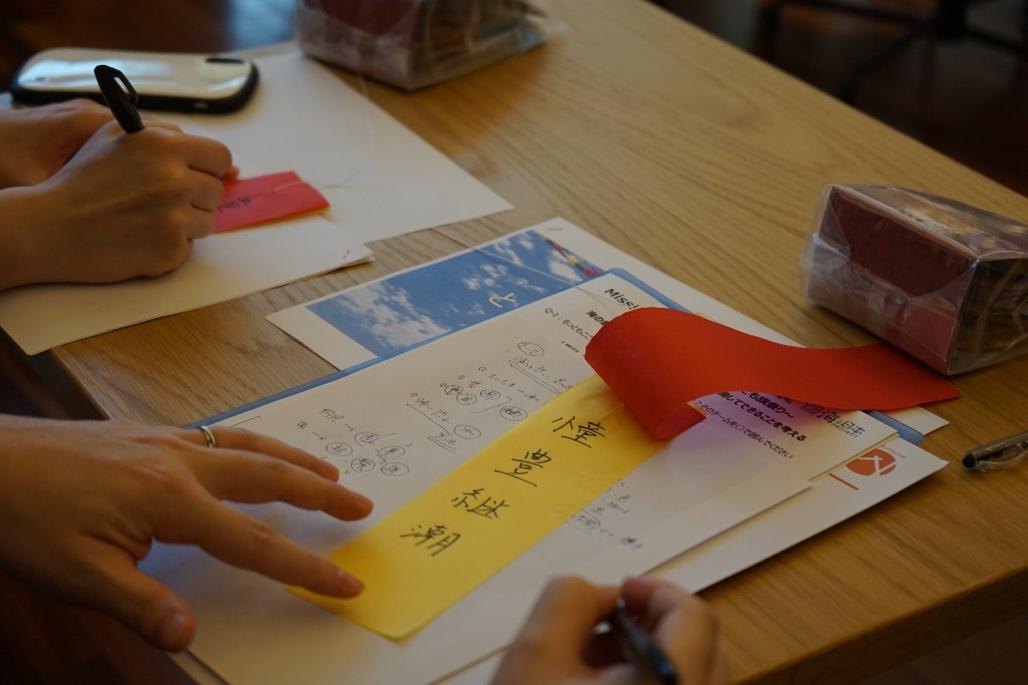

最初の発表となるAチームの発表では、参加者にペアになってもらい、自己紹介、そしてとも旗まつりが小木の中学生と地域の方が力を合わせて行うお祭りと言うことで、中学生の時に一番ワクワクしたことを話して貰いました。そして来年のとも旗まつりで実際に使われる「たんじゃく」の五文字熟語の意味を説明した後に、その熟語を考えるワークショップを行ないました。参加者同士和気藹々と会話をしながら、自分の好きな地域に対する想いや、とも旗まつりへの想いを込めて五文字を書いていました。また会場の参加者のみならずオンラインでも、それぞれの思いが詰まった五文字熟語が飛び出しました。

最後に、小木地区出身である髙恵太郎さんがとも旗まつりの当日早朝に流れるお囃子「起きんか」を太鼓で演奏し、とも旗祭りが身近に感じられる締めとなりました。

続いてCチームの発表は、チームで行ってきた「とも旗まつり」に関わる人たちへのインタビューから、祭りの一体感・雰囲気を伝えることをテーマにし、とも旗まつりの囃子をアレンジした音楽にボディパーカッションをしてもらうワークを行いました。アレンジはCチームの小寺皓太さんによるもので、海の広大さ、そして祭りのかっこよさをイメージした、とも旗まつりの熱量が具現化された曲に仕上がっていました。

お祭りの音と一緒に体を動かすことで、よりとも旗まつりを身近に感じられるワークとなり、参加者からも「体を動かすことで一体感を感じて、実際に祭りに参加している気分になれた」という声がアンケートでも見受けられました。最後に地元の方にインタビューした動画を流し、地元の方の思いも参加者に伝える事が出来ました。

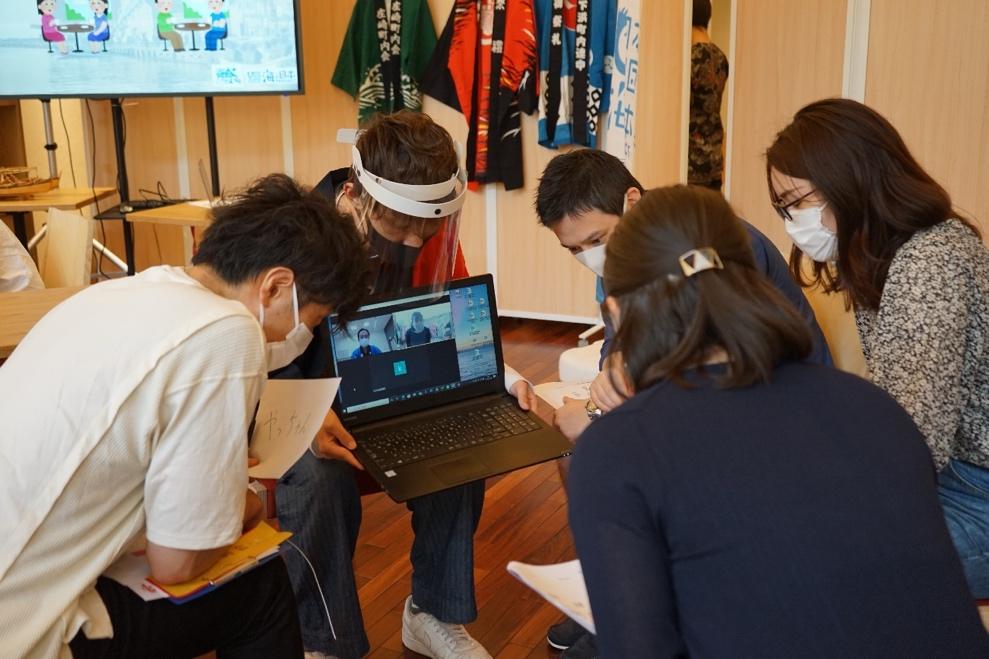

最後の発表となるBチームは「とも旗まつり」の担い手の方とオンラインで直接話し合う「カタリバ」を設ける発表となりました。「カタリバ」では小木地区の方に行ったアンケート結果を元にテキストマイニングして出てきたワードの中から、直感的に気になるワードを選び質問して貰い、Bチームのメンバーがファシリテーションするといった形で行われました。参加者も小木の方と実際に話せると言うことで、より親近感が沸いている様子でした。

ワークの最後はとも旗まつりの掛け声である「ようさ」で締めとなりました。

イベントの様子を北國新聞様、神社新報様に取り上げて頂きました

(記事:藤井 大地)

「赤穂の塩」を全国津々浦々へ送り出した良港が伝える歴史と心意気

坂越の船祭り(兵庫県赤穂市)

坂越の船祭りは、兵庫県赤穂市坂越(さこし)にある大避(おおさけ)神社の秋の祭礼…

最北の島の漁師の祭り、昔と今を繋ぐ想い

礼文島厳島神社例大祭(北海道礼文町)

日本最北の島、礼文島。現在は、漁業と花の島として夏には多くの観光客も訪れますが…

まちへの愛と誇りで作り上げる、三谷町のハレの日

三谷祭(愛知県蒲郡市)

愛知県蒲郡市にある三谷町にて、毎年10月の第3または第4土日(潮位による)に開催…

【コロナ禍の海の祭】祭りのない喪失感と、祭りへの想いを新たな人へ伝える意味

釜石まつり(岩手県釜石市)

毎年10月第3日曜日を含む金・土・日に岩手県釜石市で行われる「釜石まつり」。1967 …

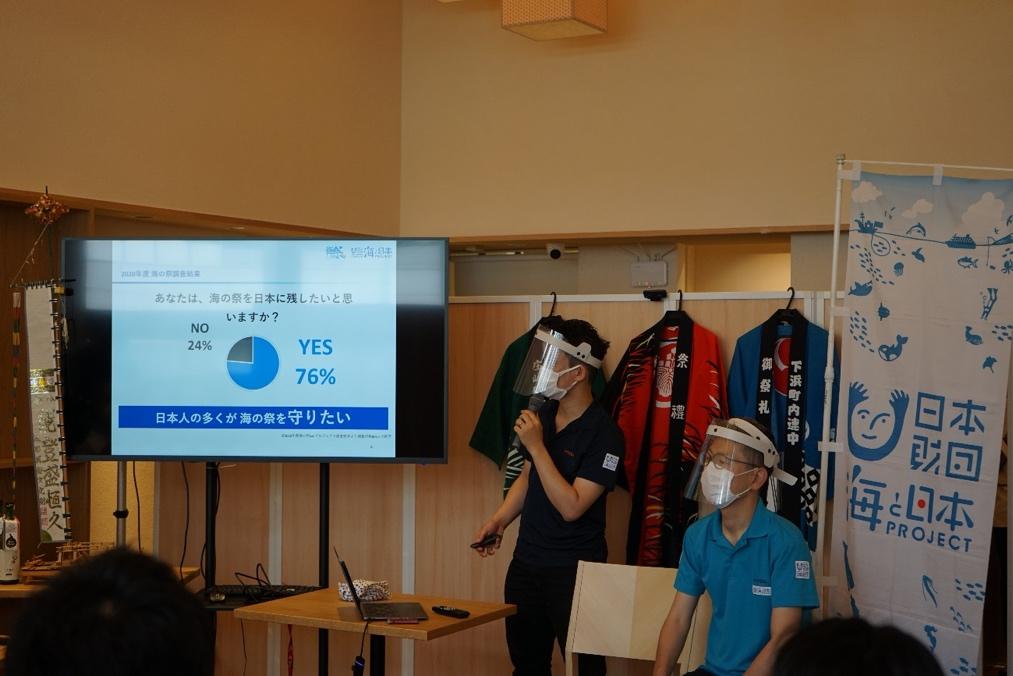

【コロナ禍の海の祭】コロナ禍における祭の意識調査を実施しました

マツリズムは、新型コロナウイルス感染症による生活の変化が、祭に対する意識にどの…

「海の祭ismプロジェクト2020」ダイジェスト動画公開!

2021年7月22日に開催された、日本財団とのパートナーシップにより取り組んできた「海…